罗月明:丹心映史终不悔 妙笔著文传薪火

在常德这片浸润着红色记忆的土地上,有一位年逾八旬的老者,用半个世纪的坚守与耕耘,将对家国的赤诚、对历史的敬畏、对文化的热爱,熔铸于笔端、传递给后人。他就是武陵区委党校退休副教授罗月明,一位以文字为犁、以情怀为种的“文化园丁”,在弘扬抗战精神、讲述民族故事、播撒红色火种的道路上,步履不停,初心如磐。

执史为炬,重现常德会战的铁血荣光

“不能让那段浴血奋战的历史被遗忘,不能让英烈们的牺牲无人铭记。”这是罗月明埋藏心底数十年的执念。上世纪80年代,当他调回故乡常德工作时,发现关于常德会战的系统记载寥寥无几,许多亲历者的记忆正随着时光流逝逐渐模糊。作为常德大轰炸的亲历者,他深知这场战役的艰难与惨烈——1943年,数万中国将士在常德城与日军展开殊死搏斗,用鲜血与生命谱写了“血染孤城”的悲壮史诗,这座城市的每一寸土地,都浸染着英雄的气息。

为了还原历史真相,罗月明踏上了艰难的史料搜集之路。没有现成的档案,他就骑着自行车穿梭在常德的街巷里弄,走访幸存的老兵与战役亲历者;没有详细的文献,他就泡在图书馆、档案馆,逐页翻阅旧报纸、军事史料,查阅尘封的历史卷宗。那些年里,他的笔记本写满了密密麻麻的采访记录,书房的书架上堆满了泛黄的史料复印件,手指因反复翻阅旧文献而磨出了薄茧。

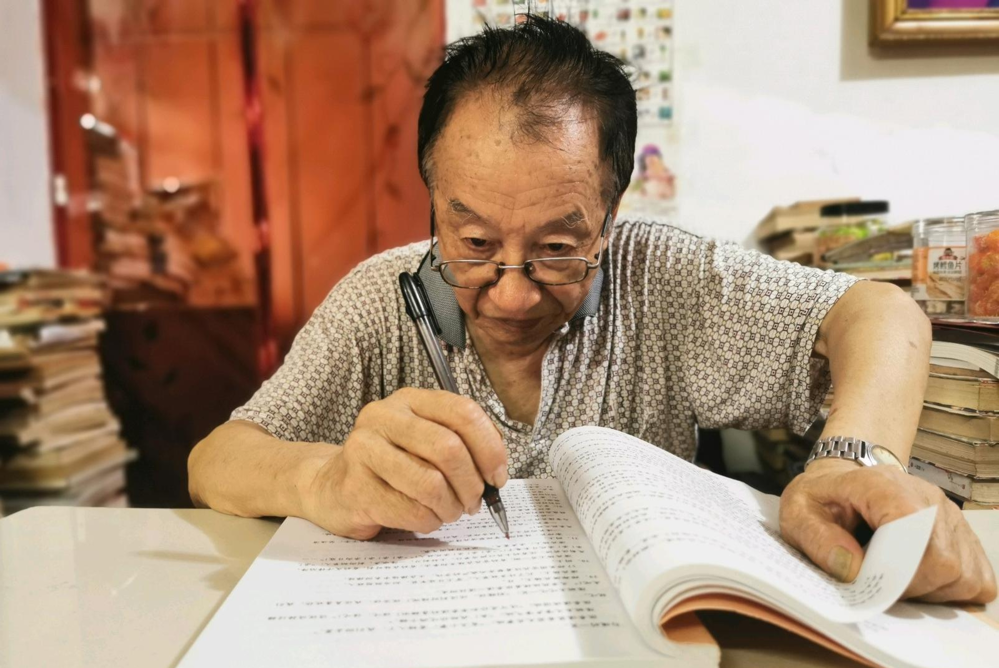

“有一次采访一位90多岁的老兵,老人讲到战友们牺牲的场景时,老泪纵横,紧紧抓着我的手说‘一定要把他们的故事写下来’。”每当回忆起这段经历,罗月明的眼眶总会泛红。这份沉甸甸的嘱托,成为他坚持下去的动力。2001年,他正式提笔创作常德会战电视剧本《浩气悲歌——中日常德战场揭秘》,前后经历3次修改,2004年,一部反映常德会战悲壮故事的24集电视剧剧本出炉了。该剧本近50万字,以忠于史料的文笔,将一个个感人肺腑的情节,串联成一幅幅历史写照的画面,并以此缅怀英烈,凭吊忠魂。在罗月明家中,摆放着他搜集的大量史料书籍。如今,他虽年事已高,但思维敏捷,头脑清醒,仍坚持每天创作4个小时,其中大部分作品与抗战有关。

罗月明在武陵区与湖南广播电视台新闻中心联合推出的纪录片《永不尘封的档案》中讲述常德大轰炸的亲身经历

“常德人民在抗战中付出了巨大的代价。我们不能忘记过去,不能忘记在常德会战中,为国献身的广大军民,他们用生命书写了一曲可歌可泣的伟大的爱国主义精神的颂歌。我们要发扬光荣的爱国主义精神!要坚定不移地爱祖国、爱人民,把我们共同的家园——常德建设好!”罗月明说,这是他创作的初衷,也是他笔耕不辍,留给后代的精神财富。

伏案十三载,谱写孟姜女的民族气节

“孟姜女的故事不只是爱情传说,更藏着中华民族‘忠贞不屈、反抗压迫’的精神密码。”退休后的罗月明,并未停下创作的脚步。

在一次和文艺界朋友的交流中,一位知名作家抛出个话题:孟姜女哭长城是中国民间四大爱情故事之一,这个题材却鲜有人提及,为何没人写呢?已退休的罗月明眼前一亮,孟姜女传说在津市嘉山孕育、产生,2006年,嘉山孟姜女传说被确定为湖南省第一批非物质文化遗产名录项目。“这么好的民族故事,应该让更多人知道。”怀揣着这份想法,罗月明再度激发了满腔的创作热情,已年过七旬的他,又一次开启了“攻坚之旅”。他要通过写孟姜女来宣传常德、推介常德。2010年以来,他每天坚持早上4点起床写作,直到8点早餐,白天在承包的农场劳作,晚上继续写作。他创作的《孟姜女传奇》是一部神话传奇故事,采用戏说手法,通过歌颂孟姜女的善良、仁德、孝道、忠贞等高尚品质,展现了中华传统文化精髓,值得今人弘扬。

创作之路远比想象中艰难。为了挖掘传说的文化内涵,他查阅古籍,梳理孟姜女故事的演变脉络;为了贴合常德地域特色,他走遍常德的乡镇村落,收集民间口头传说、戏曲唱本,甚至向民间艺人请教传统唱腔与故事细节。历时十年,他先后修改17稿,手稿堆起来有半人高。有时为了一个情节的合理性,他会反复推敲数周;为了一句台词的感染力,他会逐字逐句打磨,甚至在深夜突然想到灵感,便立刻起身记录,生怕错过转瞬即逝的思路。

罗月明正在修改剧本

家人曾劝他“年纪大了,好好休息”,但罗月明却说:“写好这个故事,是我对民族文化的责任。”2023年,85万字的45集电视剧本《孟姜女传奇》由山东文化音像出版社出版,剧本不仅还原了孟姜女的忠贞与坚韧,更融入了常德的民俗风情、人文特色,让民族故事与地方文化深度融合。拿到样书的那天,罗月明抚摸着封面,眼中满是欣慰:“希望这个故事能被搬上荧屏,让更多人感受到中华民族的精神力量。”他用坚守与执着,为民族文化的传承写下了生动注脚。

俯身育桃李,播撒红色基因的希望火种

“红色故事要从娃娃讲起,让革命精神在孩子们心中生根发芽。”罗月明深知,文化的传承、精神的弘扬,关键在青少年。退休后,他主动联系常德的中小学、社区,当起了“红色故事讲解员”,用孩子们听得懂、喜欢听的方式,讲述常德会战的英雄事迹、孟姜女的民族气节。

每次给小朋友讲故事前,罗月明都会提前准备“小道具”——有时是一张常德会战的老地图,用红笔标出战役的关键地点;有时是一本手绘的孟姜女故事册,用简单的图画吸引孩子们的注意力。他讲故事时,从不照本宣科,而是用生动的语言、饱满的情感,将历史场景“重现”在孩子们眼前。讲到将士们浴血奋战时,他会提高声调,模仿枪炮声,让孩子们感受战争的残酷;讲到孟姜女的坚韧时,他会轻声细语,引导孩子们思考“什么是勇敢、什么是责任”。

一个孩子听完常德会战的故事后,拉着他的衣角问:“爷爷,那些英雄叔叔会知道我们记得他们吗?”罗月明蹲下身,温柔地说:“只要我们把他们的故事讲下去,他们就永远活在我们心里。”那一刻,孩子似懂非懂地点点头,而罗月明却更加坚定了“讲好红色故事”的决心。这些年里,他先后走进20多所学校、10多个社区,为数千名孩子讲述红色故事,用温暖的话语、真挚的情感,在孩子们心中播下红色基因的种子。

如今,84岁的罗月明依然没有停下脚步,他还在整理常德的民间故事,计划编写一本适合青少年阅读的红色故事集。“只要我还能写、还能讲,就会一直做下去。”这位白发苍苍的老者,用一生的坚守与热爱,诠释了“文化守望者”的责任与担当,他的故事,如同常德城墙上的斑驳痕迹,虽历经岁月,却愈发厚重动人;他的精神,如同沅江中的不息流水,滋养着这片土地,也照亮着更多人前行的道路。