【我和我的新中国·离休干部口述实录①】跨越半个世纪的“粮”事

编者按:

截至2024年8月,常德市共有离休干部202人,平均年龄94岁,年龄最长者101岁,最小者89岁。

他们见过新中国最初的模样,是地方经济社会发展的重要参与者和贡献者;他们有着独特的经验智慧和人生阅历,是党和国家的宝贵财富。挖掘他们的故事、倾听他们的声音、学习他们的精神,是为了把党的光荣传统和优良作风传承好、发扬好,薪火相传,生生不息。

本报特从今日起推出“我和我的新中国·离休干部口述实录”系列报道,10位来自农业、环保、教育、卫生、水利、科技等不同战线的九旬老者将打开“时间胶囊”,忆初心、话使命,结合自身经历回顾沧桑巨变、讲述光辉历程、共襄复兴伟业,以此献礼中华人民共和国成立75周年。

跨越半个世纪的“粮”事

□董成哲/口述 常德日报记者 肖慧 丁时慧 通讯员 单鑫 覃光濠/整理

人物档案:

董成哲,1931年出生于湖南桃源,1949年9月参加工作便与“粮”结缘,1954年在治理西洞庭湖工程中立特等功一次,1963年加入中国共产党。在粮食系统工作多年,多次被评为先进工作者。1991年离休。

人物金句:

“要守住粮仓,要保住人民群众的饭碗。”

“我们这一辈人吃够了苦,吃了就吃了,为的不就是让子孙后代过上好日子吗?!”

我叫董成哲,今年满了93岁。目前脑子还没糊,腿脚还利索,眼睛不花,就是耳朵有点背。

活到这把年纪,我已经非常满足了,还能把过去的事情讲给你们听,我心里是高兴的。

今年3月,习近平总书记到了我们常德,还专程去鼎城区谢家铺镇考察春耕备耕情况,我看了新闻非常激动。我是农民的儿子,从参加工作起半辈子都在与粮食打交道,能深刻认识到——“手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理”。

一

1931年,我出生在桃源县董家坪村,是家中的老幺,我的生母在我不到1岁时就去世了。

你们年轻,根本没见过真正的苦日子。那个年代是真苦啊,我印象最深的是,家里经常吃“菜饭”,就是菜里面找饭。来客了,就把不多的米饭盛给客人吃,自家人吃剩下的野菜。你们看我只这么大点个子,小时候从来没吃饱过。

我父亲虽然是个大字不识的农民,但也知道不读书就不能翻身的道理,一屋人省吃俭用供我这个幺儿读书。我考上了“省立四师”,也就是后来的“桃师”,还只读了一年半,桃源就解放了。

那是1949年7月27日,解放军进了桃源城,我们看到当兵的起初有些怕,但他们人很和气,还请我家隔壁的赶鸭人去帮忙抬伤员,他去了,屋里养的上百只鸭子怎么办?我胆子大一点,主动说我可以去抬。18岁的我个头小,力气也小,抬了两天腿都发抖。解放军也很照顾我,就让我帮着送粮食。

到了8月,桃源的接管建政工作全面铺开,还开办了政治学校,我就跑去报名。负责人问我参加培训的目的是什么,我说在学校的时候就和地下党员王显德的弟弟王显栋关系很好,一心想跟着共产党干。

1949年9月,我结束政治学校的学习后被分配到桃源县人民政府支前指挥部财粮股当股员。当时是个什么情况呢?解放常德全境的四野第十三兵团10万大军要继续南下,刘伯承、邓小平率领的二野15万大军要从常德过境挺进大西南。各地都成立了支前指挥部,首要任务就是筹粮食,支援源源不断过境的南下西进部队。

那时候筹粮任务特别艰巨,粮食本来就歉收,老百姓自己吃的都不够,找地主借粮更是困难重重。终究是民心所向,万不能让战士们饿着肚子打仗啊,群众积极性非常高,有的实在拿不出大米,就拿出红薯、黄豆,宁可全家吃糠咽菜。

我们借了一批粮食,又征了一些粮,租了间民房,在解放军过境的路上发放粮草。部队里有专门管供应的人,会拿着粮票和草票找我领粮食和马草。我每发出去一批,心里就高兴一阵,把老百姓的心意传到了嘛。

后来全县开会通报,8月到11月,整个常德地区过境部队共35万多人,为部队供应大米有1400多万公斤。加上投入大量人力修桥修路,有力保障了解放军顺利地南下西进。

二

1950年初,支前指挥部改成了桃源县粮食局,我从材料员一步步干成了经济保卫干事和总仓库保管组长。

简单点说,就是保卫粮仓。

解放初期,各种反动势力还在大肆搞破坏,气焰嚣张,他们会煽动一些不明真相的群众以抗粮为名打伤干部,还抢枪。县公安局也给我配了枪,每天晚上组织民兵在仓库周边巡逻,怕土匪来抢粮食或者搞破坏。

土匪被清剿后,我往乡镇的一些粮仓跑得多,要经常检查温度、湿度和通风情况。那时候条件简陋,我们会拿一根长长的杆子伸到米堆里,判断有没有霉变。

有一年夏天,桃源九溪发大水,粮仓极有可能被淹。“快,赶紧转移大米!”我在现场急得直喊,民兵和群众一呼百应,接力一样涌进仓库,把堆成山的大米分别装袋,肩挑手扛转移到高处。幸亏大家速度快,运完最后几袋,气都还没喘匀,水就过来把仓库淹了,几十万公斤粮食全都保住了。

我们桃源历来是农业大县,清代的时候粮食生产就以稻谷为主。新中国成立以来的这几十年,在水稻品种、耕作制度和栽培技术等各个方面都有一系列变革,我有幸还经历过一些。

桃源县内世代沿袭在水田种植一季稻,也就是冬水田耕作制。农村里有句谚语嘛——“儿要亲生,田要冬耕”,解放之初,冬水田应该占了全县水田面积的65%左右。你们听说过李光庆这个人吗?当年,他可是家喻户晓的大名人、全国劳模。1952年他在全县率先试种双季稻,种了1.2亩,获得成功,全县也开始逐年推广双季稻。

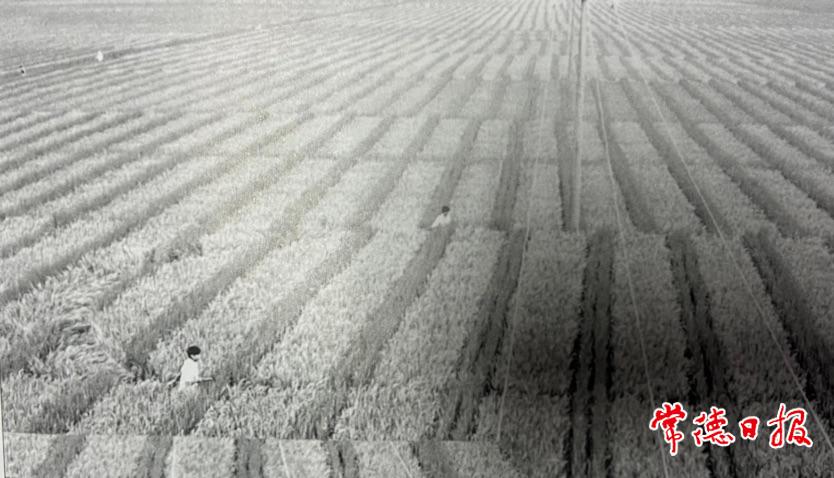

到了上世纪60年代,李光庆又连续搞了几年的“稻稻麦”三熟复种制科学试验,年亩产近千公斤,70年代初开始在全县推广。那时候他所在的庄家桥村就叫一个热闹啊,全国各地的学者、专家都跑来学习取经,外国专家也来,一住就是一向(一段时间)。县农校基地就建在他的科学试验田旁边,县里组织一些生产队长和基层干部在那里办培训班,还包吃包住。

那几年我和他交往很多,为什么呢?因为他一到田里就很专注、自信,甚至有点“纠”,也有专家和他意见不统一的时候。而我呢,平时笑嘻嘻的也还灵活,县里就派我去做些陪同和“斡旋”的工作。

过去这么多年,我一直记得李光庆讲的一句话啊,他说“做田里工夫,要想天下大事”。我理解他,我们都是曾经挨过饿吃不饱饭的人,他拼了命种粮食,就是穷怕了饿怕了,为的是让子孙后代吃饱肚子啊。

三

其实在粮食生产上,我们也走过一些弯路,搞过一些形式主义的东西,好在县委县政府一贯重视农业,科技水平也在不断提高,像籼稻改粳稻啊,高秆改矮秆啊,在许多方面都有了很大进步。

1978年,我已经在县农业局当了几年副局长。改革开放的春风吹来之后,农民整体有很大变化,思想观念上的,精神面貌上的,都有。

要我举例子?我想想。比如农村开始实行家庭联产承包责任制了,农民就很有干劲,刚开始有些干部还顾虑重重,但群众意愿非常强烈;再比如以前硬性规定都种双季稻,实际在一些山区产量很低,80年代初,县里从实际出发,开始实行“宜‘双’则‘双’,宜‘单’则‘单’”,农民就琢磨起“因地制宜”——这几丘种早、晚两季的双季稻,那几丘种中稻或一季晚稻。每年4月到10月,好多地方常常是既有人在播种、插秧,又有人在中耕、收割。你们说,这是不是农村一道前所未有的风景?

还有大家对粮食品质的追求也不一样了。80年代的时候,农民选稻种只看产量高不高;到了90年代,产量高但口感不好的品种就会被淘汰;到了2000年,县里种植的水稻全是产量高又好吃的优良品种了,不仅增产还增收。

旱粮生产的变化也值得一说,就是指红薯、玉米、小麦、大豆那些。以前农民只把旱粮当辅食和饲料,遇上荒年就多种点,一般都是“搭头粮”,有就收,无就丢,有句老话叫“地里打(收)一汪(一大片),不如田里一个牛粪凼”。后来,县里越来越重视旱粮生产,单位面积产量大大提高。如今,大家越来越注重养生保健了,红薯、玉米成了餐桌上的常客。要是有人问我的长寿秘诀,我就说:多练气功,多吃粗粮,哈哈。

我是1991年从桃源县畜牧水产站离休的,一晃33年了。人老了就喜欢念旧,今天和你们聊的这些啊,就像放电影一样在我脑子里闪过,解放军啊,仓库啊,大米啊,试验田啊,其实也经常出现在梦里。

现在的生活,那自然是没得说。想吃什么没有?就怕浪费!粮食生产方面,有好政策、好设备、好品种、好技术,还愁种不出好粮食?

我们这一辈人吃够了苦,吃了就吃了,为的不就是让子孙后代过上好日子吗?!我能活这么大年纪,亲眼看到这些愿望都成了真,一句话——心满意足。

记者手记:

惟愿天下粮满仓

□肖慧

我们如约赶到桃源采访时,才听说董成哲老人一晚上没睡好。

就像他自己所说的,一群晚辈想听他讲讲跨越半个世纪的“粮”事,他得先在脑子里过一遍,像放电影一样。

多亏了老人的提前准备,采访非常顺利。我们惊叹于93岁的他身体硬朗、思维敏捷,说起往事如数家珍。他则有问必答,偶尔沉吟片刻,生怕讲漏、讲错些什么。

从解放之初的一穷二白、百废待兴,老百姓省下口粮只为支前,到单季改双季、高秆改矮秆、两熟制变三熟制等一系列耕作制度的变革;从改革开放后家庭联产承包责任制的建立实施,粮食产量接连跨上新台阶,到桃源发展庭院经济、生态农业,并且闯出一条发展特色富硒产业的新路子……在他的讲述中,桃源粮食生产的发展脉络逐渐清晰。

作为传统农业大县的桃源,又何尝不是“洞庭粮仓”的一个真实缩影?

我们告诉老人,常德的粮食播种面积和总产量已经连续20年稳居湖南省第一。他哈哈一笑,“总书记早就说过了:‘我们有信心、有底气把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。’”那神色,既自豪又自信。

沉甸甸的粮食,凝结的不仅仅是阳光、雨露和土壤的精华,也凝聚了无数“种粮人”“守粮人”一辈子的汗水与坚持。民以食为天,在当代年轻人看来再简单不过的“填饱肚子”,却是董成哲和李光庆这群“老粮人”此生努力奋斗的最强动机和最大动力。而他们最朴素、最迫切的心愿莫过于——“惟愿天下粮满仓”,仅此而已。

采访回程的路上,一位年轻记者突然感慨起来,她说:“新中国成立这75年来,董老有幸亲历、见证并且亲口送上最真挚的祝福,但还有更多‘李光庆们’,没有亲眼看见梦想变成现实,不然,心里该有多欣慰呀……”

全车人深以为然。

延伸阅读

常德,依长江之南、倚洞庭之西,是双季稻主产区,素有“鱼米之乡、洞庭粮仓”美誉。

解放之初,饱经战火的常德农业生产力较为落后,粮食产量无法满足温饱需求。随后,常德地区开始大规模整治农田水利设施,改善水稻生产条件,扩大水稻种植面积,推行晚籼改晚粳、高秆改矮秆,推广杂交稻……一系列措施让粮食生产实现了数量上的大飞跃。

沃野飘香,粮食满仓。沅澧人民没有停下脚步,而是踏上了水稻生产技术全面发展的新道路。上世纪90年代是我市科学种植水平不断提高的关键时期,水稻生产逐步从注重数量向注重质量转变。

“科技引擎”为农业现代化发展提供了不竭动力。高标准农田建设、农业机械化推广和普及、气象预警避灾减损系统推广……近年来,常德市实行“田、土、水、路、林、电、技、管”综合配套,真正将“藏粮于地、藏粮于技”落实到位。

铁犁牛耕被现代化农机具替代,粮食总产从1952年的120.2万吨增加到2023年的382.76万吨,常德农业产业实现了华丽蝶变。如今,常德9个县市区中,有8个国家商品粮基地县、7个国家粮食大县,粮食播种面积和产量连续20年居湖南省第一,一幅农业高质量发展的美好画卷正在沅澧大地徐徐展开。